- Martin J. S. Rudwick (2014) Earth's deep history: how it was discovered and why it matters. Chicago: University of Chicago Press

- Chapter 1. Making History a Science, pp. 9–30.

- Chapter 3. Sketching Big Pictures (後半), pp. 68–77.

- Chapter 7. Disturbing a Consensus (1←いまここ/2/3)

- Chapter 12. Conclusion, pp. 293–308

【要約】

- ロンドン地質学会のメンバーは、「聖書的」な批判に強く反発した。だがここから、「科学対宗教」といった単純な図式を読み取ってはならない。実際のところ、地質学と『創世記』の関係については多様な考え方があった。

地質学と『創世記』

- [155-1] 新しい地質学は、地球の歴史にかんする新奇な視点を備えていた。この視点から見れば、『創世記』の創造物語の直解は信じがたいものとなった。[155-2] だがこの事態は、現代の無神論者が想像するような「科学と宗教の対立」ではない。そもそも、当時地質学分野で活躍した人々の多くは聖職者であり、敬虔なクリスチャンだった(バックランドとセジウィック、またコニベア)。[156-2] ただし、学者の見解は英国の大衆文化には必ずしも受け入れられなかった。そこで学者たちは1807年に「ロンドン地質学会」(London’s Geological Society)を設立し、「地質学者」としてのアイデンティティを意識的に作りあげた。この協会は当初、思弁的な「地球の理論」を避け、単純な事実の収集を目的としていた。というのも英国では、革命戦争・ナポレオン戦争の熱狂の中にあって、フランス産の斬新で過激なアイデアに対する懸念が蔓延していたからだ。しかしすぐに、どんなに単純な事実にも解釈が必要だと明らかになってきた。

- [156-3] そこで19世紀序盤、地質学者の仕事は、イギリスの活発な文芸文化の中で、伝統的な聖書解釈と比較されることになった。大衆の地質学への興味は、世紀のはじめにジェームソンが[157-1]キュビエを宣伝(歪曲)したことで掻き立てられ、20年代にはバックランドの活動によってさらに高まった。この流れの中で出版された国教会の聖職者ジョージ・バグ(George Bugg)による『聖書地質学』(Scriptural Geology, 1826–27)は、「地質学と『創世記』の衝突」を示す例としてよく取り上げられる。だが、事態はそう単純なものではなかった。

- [157-2] 『聖書地質学』のような著作は、地質学者サークルの外から、その権威に挑戦するものだった。そのため地質学者たちは、この脅威を誇張しがちであり、自分たちと「聖書的」著者の境界が揺らいだときには特にそうだった。しかし、両者の境界は明確ではなかった。例えばアマチュア化石収集家のジョージ・ヤング(George Young)とジョン・バード(John Bird)の『ヨークシャー海岸の地質調査』(Geological Survey of the Yorkshire Coast, 1822)は、古めかしい「若い地球」解釈を含んでいたが、地元の地層や化石の素晴らしい描写を含んでおり、地質学者もハナから否定するわけにはいかなかった。

- [158] 図7.1: メアリー・バックランドがヒューエルに宛てた手紙。「聖書的」著者に批判されたバックランドを殉教者に喩えている。この喩えは当時しばしば用いられており、地質学者と聖書的著者の対立が「科学対宗教」といった単純なものではないことが伺える。

- [157-3] 地質学会の外では、地質学と『創世記』の関係についての考えかたはかなり多様だった。[158-1] 一方にはバグのような人物がいて、地質学の破壊的側面とみなした部分に敵対的だったが、他方で多くの著者は、地質学の発見に照らして聖書の物語を詳述・明確化することに関心を持っていた。[159-1] このことは、『創世記』(ないし他の聖書テキスト)に唯一明確な「直解」があったという考えは幻想であることを示す。たしかにほとんどの著者は聖書を霊感によるものと考えたが、同時に、古代のテキストの理解には困難があり、ナイーブな直解主義は極めて疑わしいと、十分承知していたのだ。

- [159-2] また各種著作は、学術的なものだけでなく一般、子供向けのものまであるという点でも多様である。例えば、ロンドンの公務員でありながら古典学者、言語学者でもあったグランビル・ペン(Granville Penn)の『鉱物地質学と聖書地質学の比較評価』(A Comparative Estimate of the Mineral and Mosaical Geologies, 1822)は、年代について有望だと思われる諸理論を学問的に検討する著作だが、モーセを地質学者より信頼できる歴史家だとしている。また科学講師のジェームズ・レニー(James Rennie)が匿名出版した『地質学対話』(Conversation on Geology, 1828)は、ペンの考えをハットン、ヴェルナー、バックランドらと公平に比較すると謳う著作で、教養ある母親が子供を啓蒙するという体裁で書かれている。

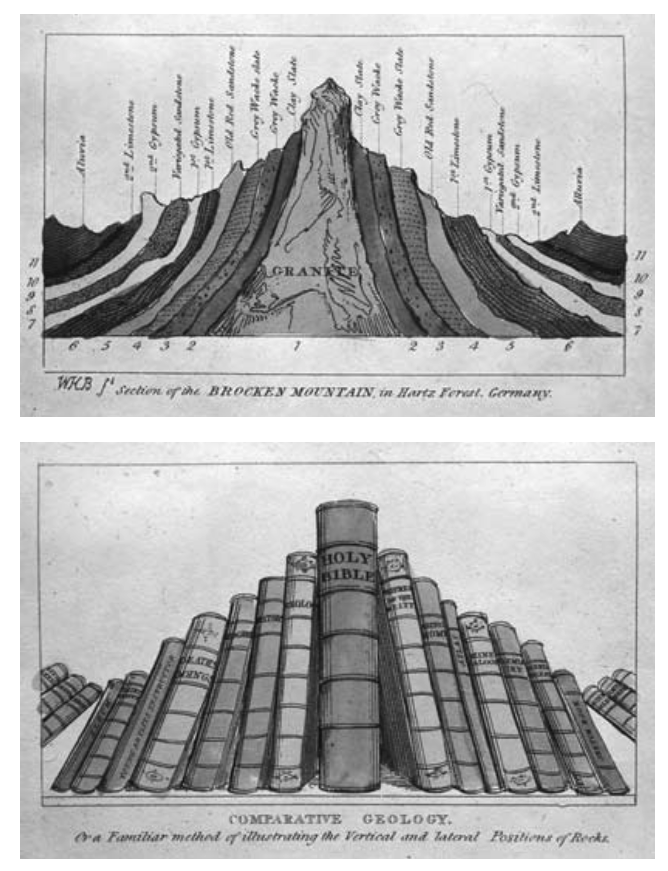

- [160] 図7-2: 『地質学対話』の挿絵。北ドイツのハルツ丘陵の地層は、第一紀の花崗岩を基盤に様々な層が重なっている(上図)。同じように、聖書はその他の書物の基盤である(下図)。伝統的な「自然の書」のアナロジーを新しい地質学に応用したもの。

- [159-3] 「聖書的」批判者が地質学者を攻撃するときには、「常識に反する」と言うことが極めて多い。とくにイングランドやスコットランドのような深くプロテスタント的な国家の伝統的文化では、人は自分自身で物事を判断する権利があると考えられていたのだ。一方で地質学者たちは、前世紀の教会的権威よろしく、自分たちだけがより深い真理を知れると主張しているように見えた。そこで地質学者たちの方も、一般著作では、新しい考えは自分たちが見たもの、とくに野外で見たものに基づいており、誰でも近づけるものであると説明する必要があった。

- [159-4] とはいえ、地質学と『創世記』をめぐるこうした騒ぎは、ほぼ英国と米国というコップの中の嵐だった。[161-1] ヨーロッパの地質学者は、自分たちは無知な批判者と戦う必要がないと嘲笑気味に述べている。また英国の地質学者も、学術書や定期刊行物ではそうであった。地質学者たちは国際的ネットワークで結ばれ、地球史に関する広範な合意を形成していたのだ。

- [161-1] より長い目で見れば、〔地質学と『創世記』の関係より〕遥かに重要だったのは、自然界が神の摂理によって支配されているという感覚が大きく広がったことだ。キリスト教の主流派の考えでは、こうした「自然神学」は啓示神学の準備段階にすぎないものとされてはいたが、その説得力は各宗派を超え多くの人々を結びつけていた。[161-2] 英国では、ウィリアム・ペイリーが示した議論を拡張すべく『ブリッジウォーター論集』が組まれた。バックランドは『地質学と鉱物学』(Geology and Mineralogy, 1836)を寄せ、同僚と大衆に自身の科学を印象的に紹介した。この著作は、太古の歴史という新たな次元によってペイリーの議論を拡張しており、例えば三葉虫の解剖学的分析を示しながら、生物は常にうまく設計されていたと事実上主張している。

- [163-2] 自然界が神によってデザインされているという感覚と密接に結びついていたのが、失われた太古の光景への驚異の感覚である。地球の歴史の膨大さや予想外の奇妙さは、しばしば創造の壮大さを示すあらたな証拠として歓迎された。19世紀初頭、地質学は宗教の同盟者・支持者として広く認められていたのである。

- [162] 図7.3: マンテルの『地質学の驚異』(Wonders of Geology, 1838)の扉絵、「イグアノドンの国」。イラストを描いたジョン・マーティンは、聖俗問わず人間の歴史の感傷的場面を描くことで有名な画家だった(バビロンの終焉やヴェスヴィオ山の噴火など)。