- Martin J. S. Rudwick (2014) Earth's deep history: how it was discovered and why it matters. Chicago: University of Chicago Press

- Chapter 1. Making History a Science, pp. 9–30.

- Chapter 3. Sketching Big Pictures (後半), pp. 68–77.

- Chapter 7. Disturbing a Consensus (1/2←いまここ/3)

- Chapter 12. Conclusion, pp. 293–308

【要約】

- ライエルは地質学会の新星として現れたが、プレイフェア、スクロープ、ハットンらの影響をうけ、またバックランドが象徴する国教会への反感もあって、当時の誰よりも厳格な斉一説を提唱した。

- このことは確かに地質学者の同意を大きく揺さぶったが、斉一説と激変説の対立はライエルによって戯画化されている。多くの激変論者も、現在因の重要性や、太古の時間の長さは認めていた。真の争点は、現在と同じ強度の現在因で、すべての現象が説明できるか否かにあった。

不穏なアウトサイダー

- 本書はここまで、チャールズ・ライエルに言及してこなかった。ライエルは、「地質学の父」、ダーウィンの進化論を準備した人物等々として名前はよく知られているが、より歴史的な仕方で評価されるべき人物である。

- [163-4] 若きライエルは地質学会の新星だった。バックランドの講義に感銘を受け、ロンドンで弁護士としての訓練を受けつつ地質学会に入会し活動を始めた。『クォータリー・レビュー』誌へ寄稿した論文では、最新の地質学的発見・アイデアを概観し、地球史について主流の有向説を説いている。[164-1] だが、ライエルはプレイフェアの「現在因」の考えにも感銘を受け、現在因では太古の「革命」を説明できないとしたキュビエは早急だったと確信するようになっていった。コンスタン・プレヴォ(Constant Prévost)によるパリの第三紀層の説明や、自身でのスコットランドの湖の観察を経て、淡水性の地層は今日と同じ条件のもとで形成されたと納得し、中央フランスの死火山は過去の連続した噴火によって形成されたと見るスクロープ(George Poulett Scrope)に賛同した。

- 図7.4: スクロープ『中央フランスの地質学』(Geolog of Central France, 1827)の有名な文。「時間! – 時間! – 時間!」現在観察可能な過程による地質現象の説明に、膨大なタイムスケールがどういう意味を持っているかを地質学者たちは理解していない、という信念が表明されている。

- [165-2] またライエルは、中央フランスには最近の大洪水の形跡はないとスクロープに説得され、バックランドの洪水説へ疑念を抱くようになった。とくに、この洪水が聖書の洪水と同定されている点には懐疑的だった。この疑念は、オックスフォードが体現する、国教会の政治・文化的権力への反感によって強められた。そしてライエルは、洪水のみならずあらゆる「激変」を排除しようと企て、[165-3] ヨーロッパで大規模な地質調査を行った。

- [165-4] ライエルは、当時進行中だった英国の政治改革と地質学の改革〔のタイミングを〕合わせようと決め、すでにフィールドにいる段階で、マーチソンに自身の本の構想を伝えている。[166-1] それは2つの根本的な「推論原理」に基づく。第一は「我々が振り返ることのできる最も古い時代から〔今に至るまで〕、現在作用しているもの以外の原因が作用したことはない」。これは当時の常識よりはるかに厳格な現在主義の原理である。第二は「(現在の過程が)、今とは異なる大きさのエネルギーで作用したことはない」。この2原則を一貫して適用すれば、地球の歴史についてはハットンの定常状態システムのようなものを採用することになるとライエルは考えていた。それは「絶対的斉一性」に基づくシステムであり、全体的な方向性も例外的な激変も持たない。

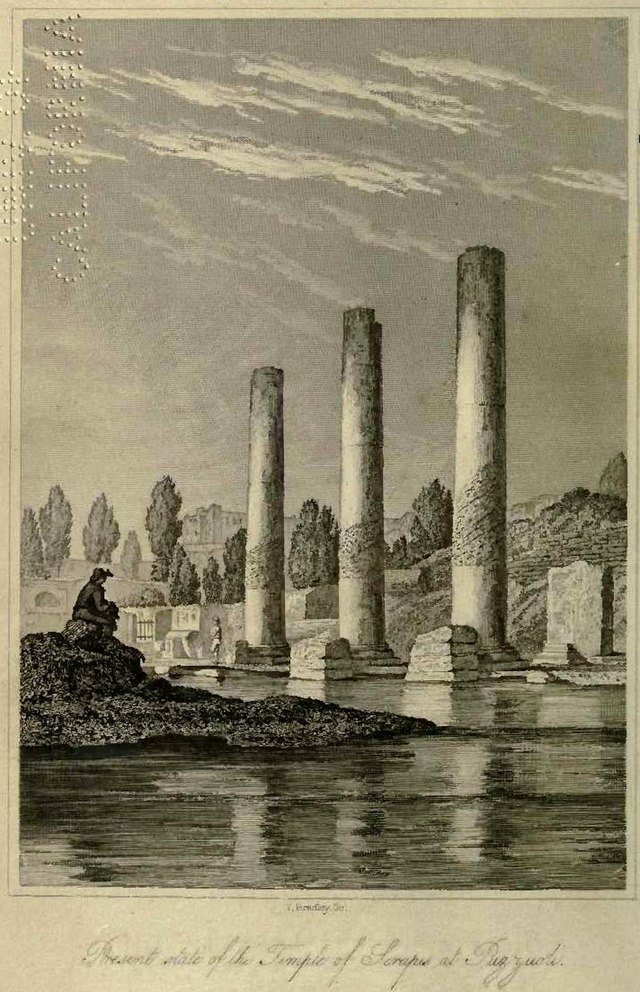

- [166-2] 調査から帰ったライエルは、この種のシステムを確立するために『地質学原理』全3巻を書き上げた(1830–33)。本書は太古の痕跡のすべてを「現在作用している原因」から説明しようとしており、最初の2巻はこうしたプロセスが史料の残る人類史の範囲内で与えた効果の包括的な目録になっている(ドイツの公務員・歴史家カール・フォン・ホフ(Karl von Hoff)の資料を大いに活用した)。そこでは、変化は周期的であり、長期的に見れば地球は定常的であった。本書の扉絵は意外にも古典期の遺跡であるが、これは、地球の定常状態を人類史のスパンのなかでミニチュア的に示すものであった。

- [167] 図7.5: 『地質学原理』第一巻(1830)の扉絵。 ナポリ近郊の遺跡セラピス神殿の柱には、海の軟体動物によって侵食された跡がある。つまり、古代ローマから現代までのあいだに、柱が立っていられるほどゆっくりとしたペースで、土地が一旦沈下して元に戻った。これは、地球が定常的な動的平衡状態にあるというライエルの解釈のミニチュア版である。

- [166-3] 最初の二巻が与える [168-1] 「地質学の文字と文法」により、第三巻では地球の歴史の史料が書かれた自然の「言語」を解読できる(ヒエログリフ解読がこのメタファーを鮮烈なものにした)。ライエルは観察可能な現在から観察不可能な過去ヘ向かって、地球の過去を遡及的に再構成する。この戦略を例証するのに、最も近い過去である第三紀が特に注目される。この時代の最良の記録は豊富な貝の化石である。これらのうち、現生種の化石を多く含むほど新しい層だとして、ヨーロッパ中の第三紀の地層が年代順に並べられる。第三紀内部の各時期の名前はヒューウェルから借りている。すなわち、始新世(Eocene: 最新(=現生)種の始まり)から中新世(Miocene: 比較的最新)を経て、鮮新世(Pliocene: 完全に最新)に至る。

- [168-2] 第三紀で一番古い地層(始新世)と第二紀で一番新しい地層はまったく異なっている。これは〔中間の〕化石が保存されていないことによるとライエルは解釈するのだが、注目すべきなのは、化石未保存の期間は第三紀全体と同じ長さだという主張である。この驚くべき推論は、変化の速度は統計的に一定という主張から出てきたものであり、「絶対的一様性」の原理をよく示している。またこの主張は、[169-1] 他の地質学者の想定とは異なり、化石記録は生命の歴史の完全な記録からは程遠いということを含意してもいた。[169-2] 続いて第二紀が簡単に検討された後、地球の歴史に関するモデルの要約で本書は締めくくられる。すなわち、記録される限り、あったのは定常的ないし周期的変化であり、全体的な方向性も例外的な激変もなかった。

激変対斉一

- 当時のほぼすべての地質学者は、徐々に冷却される地球と「進歩」する生命という有方向モデルを採用しており、そこには現在因を強調するプレヴォやスクロープも含まれていた。この確信を説得して取り除くためにライエルは骨を折る必要があった。化石記録の断片性や絶滅哺乳類の存在など多くの論点についてライエルは自身の観点から説明を与えたが、[170-1] 最も信じがたいと思われたのは、巨大爬虫類の時代がいつか戻ってくるだろうとライエルが真剣に考えていた点であった。

- [170] 図7.6: デ・ラ・ビーチの風刺画(1830)。「イクチオサウルス教授」が、人間の化石を自分たちより下等な動物の痕跡として解釈して講義している。未来にジュラ紀の爬虫類が戻ってくるというライエルの考えを揶揄したもの。

- [170-2] 地球史にかんする根本的に逆張りの解釈が現れたことで、地質学者たちの同意は大きく動揺した。ヒューウェルは当時の激しい宗教論争*1をほのめかしつつ、地質学者が二つの宗派に分断されていると述べた。すなわち、ライエルの属する少数排他的な「斉一主義者」(Uniformitarian)と、[171-1] その批判者で多数派の「激変主義者」(Catastrophist)である。ただし後に誤解されてしまったが、この時点では両宗派ともいわゆる現在主義を支持していた。違いはただ、現在の強度の現在因で太古のすべてを説明できるかどうか、という点にあった。同様に、地球のタイムスケールについても論争はなかった。ただしライエルは、レトリックとして、批判者は時間を短く想定しているとよく主張していた。

- コニベアは、そもそも長い時間だけでは有向性を示す証拠を排除できないと指摘し、[171-2] セジウィックはライエルが弁護士の言葉で喋りすぎていると不満を漏らした。だが結局、この論争は実質的には引き分けだった。たしかに多くの地質学者は、ライエルによって現在因の力をよりよく理解し、激変の一部は徐々に起こったかもしれないと認めた。しかし、地球を定常的なシステムと見ることには断固反対した。実際、地球の有向性・歴史性を示す証拠がますます集まっているように思われた。またいずれにせよ、この論争は英国に限られたものだった。プレヴォは[172-1]『地質学原理』を仏訳しようとしたのだが、七月革命に気を取られ実現されなかった。その後各国語に翻訳されたのは現在因の目録部分〔1-2巻〕で、これは確かに、異常・例外的な出来事に軽率に訴えないように各地の地質学者を促した。他方で定常的な地球の歴史という考えは『地質学要綱』(Elements of Geology, 1838)にまとめられたが、これは国内でも国外でも注目されなかった。

- [172-2] ライエルの『原理』は雄弁に書かれていたため、英国では教養層でも地質学者とほぼ同様に理解できるものだった。大衆が本書のなかで最も感銘を受けたのは、地球の膨大なタイムスケールについての説得力ある証拠と、「聖書的」著者にたいする軽蔑であった。この2点はもちろんライエルと他の地質学者の合意点だったのだが、ライエルの巧みなレトリックにより、真に科学的なのは斉一主義であって激変主義者は「聖書的」著者とほとんど変わらないという印象が生じてしまった。

- [172-3] 逆説的だが、激変の最も説得的な事例は、太古ではなく現在に近いところにあった。「洪積層」(diluvium)と呼ばれる謎の表層堆積物は、現在に形成されたものにも太古に形成されたものとも似ていなかったのだ。このため、地質学的な意味での洪水なるものが、聖書の洪水と同定されたのも無理なかった。しかし、ヨーロッパ各地の堆積層のさらなる調査により、これらの堆積物は聖書の洪水よりははるかに古いこと、また洪水は複数回起こったかもしれないことがわかってきた。セジウィックや[173-1] バックランドもこの点では自説を修正した。ライエルは、これで自身の批判者は地質学と聖書の出来事の関連をすべて放棄せざるを得なくなったと考えた。だが、洪水物語を人類史初期の局所的な出来事のかすかな記録としつつ、それ以前の地質学的洪水を説明する必要がある、と言い続けることもできた*2。それどころか、上述したように、迷子石やひっかき傷のある岩盤(scratched bedrock)をヨーロッパと北米で広く追跡できるようになったために、洪水説はますます信憑性を高めていった。

- [173] 図7.7: 19世紀ヨーロッパに広がる「洪水」の流れの図(ラドウィック作)。迷子石や傷のある岩盤などの証拠に基づいている。各事例は各国の地質学者によって記載されており、今研究の際立った国際性がわかる。これらの事例はすべて、後には更新世の「氷河期」の巨大な氷床の痕跡であると解釈し直された。

- [173-2] ライエルは、地質学的洪水の証拠なるものに別の説明を与えるために、新たな気象理論を持ち出した。気候は緯度だけでなく大陸の配置や海流によっても変化する。そこで、もし現在のヨーロッパがメキシコ湾流の暖流の影響を受けていなかったならば、北極圏の氷山は現在よりもずっと南にまであったはずである。そしてもし現在よりも海面が高かったならば、氷山が溶けたさいに、そこに載っていた迷子石が、現在のヨーロッパの低地全体に落ちたかもしれない。この説明は、しかしアルプスのような高地で発見される迷子石には適用できないし、傷のある岩盤、ティル、氷成粘土が広範に見られることを説明できない。しかしライエルは、すべての迷子石を漂う(drifting)氷山からの落下物と解釈し、堆積層全体を「漂流」堆積物と呼んだ。こうしてライエルの「漂流」理論は、最近の過去からあらゆる「激変」の気配を消し去り、全体的には定常的な気候の「斉一性」を確保したのだった。

- [173-3] 漂流理論は、英国の最も新しい第三紀層〔=鮮新世の中で最も新しい部分〕に、寒冷地域にのみ生息する貝の化石が発見されたことで一定の支持を得た。ライエルはこの地層を特に更新世(Pleistocene: 最も新しい)と名付け、鮮新世の残りの部分を改めて「鮮新世」と定義しなおした。これは一見些細な名称変更だが、洪水時代とされているものを第三紀の通常の一部とすることで、地質学的に最近に「激変」があったことを暗に否定するものであった。ただし、漂流理論は十分に説得的でなく、多くの地質学者は洪水説を支持し続けた。